マスコットキャラクター

エバリン

冷凍機ってどんなもの?

荏原冷熱システムの製品では"冷凍機"という呼び方は、"冷たい熱"を作り出す大きな機械の事を指しています。"冷凍機"がどのようにして"冷たい熱"をつくり出すのかを以下に説明します。

目に見えない変化で熱を奪います

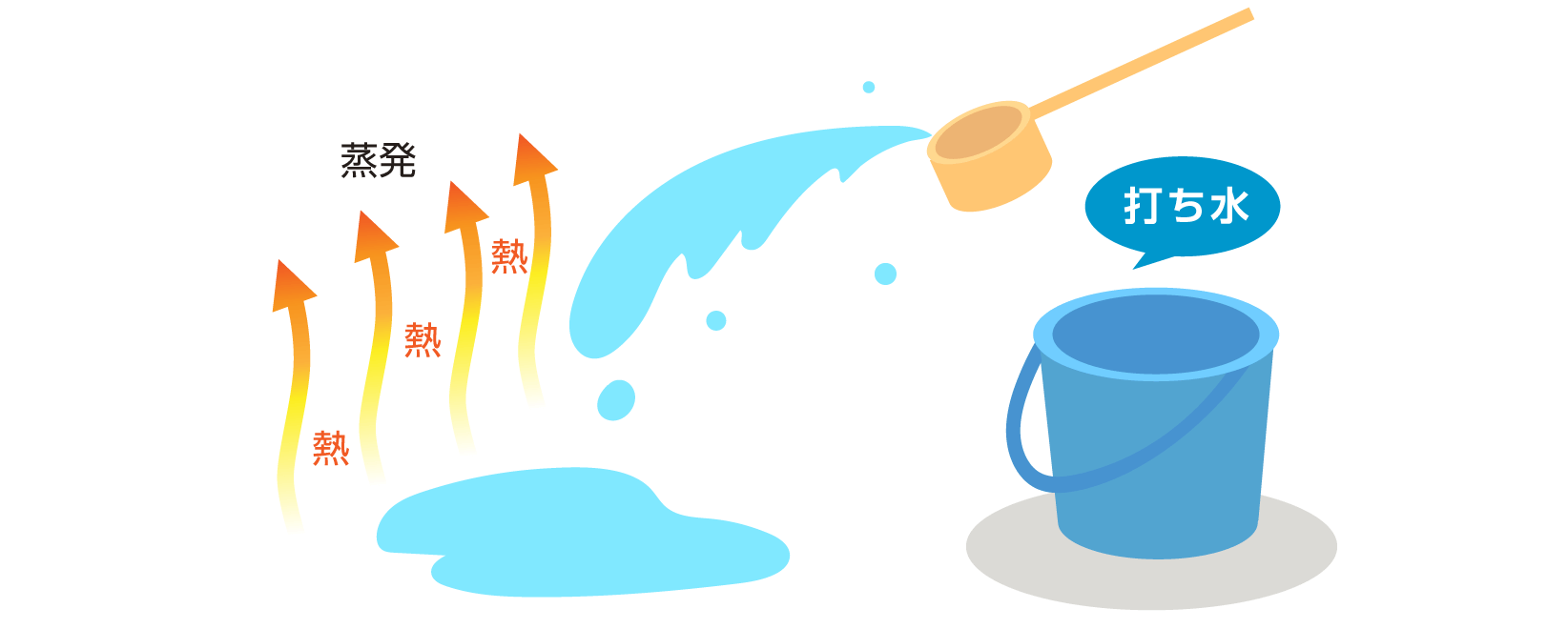

夏場のエコイベント風景で、夏の日差しで熱くなったアスファルトに水を散布して涼しさを演出する試みを目にすることがあると思います。これを「打ち水」といいます。

その効果はかなりのもので、実際に打ち水をすると涼しく感じますし、水に塗れたアスファルトの温度は見事に下がります。

打ち水の効果を体感する身近な場面を想像してみてください。予防注射等のときに消毒用の脱脂綿で皮膚を拭くと、その部分がスーッと冷たくなることを感じた事はありませんか?

これは、脱脂綿に含まれる消毒用アルコールが、液体の状態から気体の状態に"変化"するときに、皮膚の熱を奪うからです。この変化のことを「相転移」といい、液体状態から気体状態へ相転移する際に周囲から奪う熱のことを「蒸発潜熱」といいます。

打ち水の効果も蒸発潜熱を利用したもので、水はアスファルトの表面に拡散し、地面の熱を奪って液体状態の水から気体状態の水蒸気へと相転移しています。

ターボ式冷凍機は水の代わりに、もっと蒸発しやすい性質を持つフロンという物質の持つ蒸発潜熱を利用して"冷たい熱"を作り出しています。このような"冷たい熱"を作り出す為の媒質のことを「冷媒」と呼んでいます。

打ち水した水はやがて雲となり、雨となって地上に戻ってきます。このような周期的な変化を「サイクル」と呼んでいます。

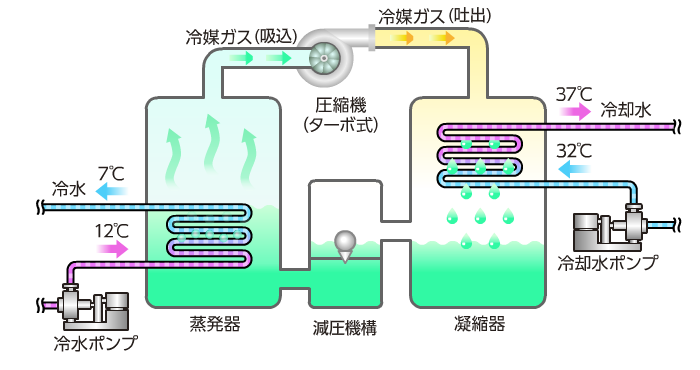

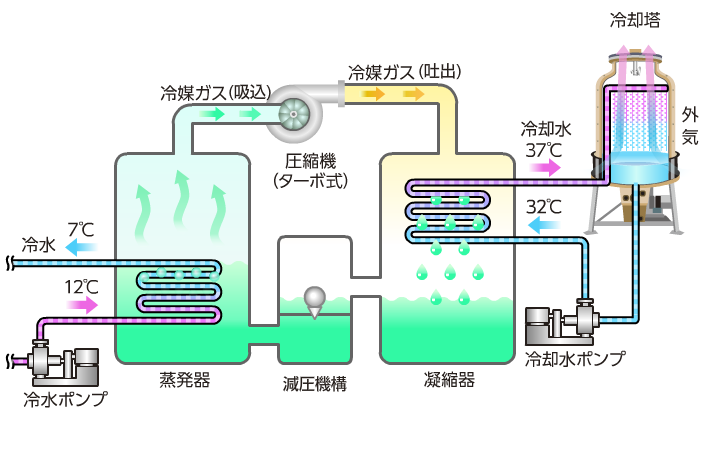

ターボ式冷凍機の構造においては、液体状のフロンが蒸発して周囲の温熱源から熱を奪う「蒸発器」と、蒸発して気体となったフロンが冷熱源に冷やされ(熱を捨て)て凝縮する「凝縮器」という構成品があります。

ターボ式冷凍機は、フロン冷媒をこの二つの容器の間で、気体→液体→気体・・・・という相転移を連続的に繰り返すことが可能な構造になっており、蒸発器では"冷たい熱"を取り出し、凝縮器では"暖かい熱"を取出す事が可能です。このような冷媒の周期的な変化を「冷媒サイクル」と呼んでいます。

冷媒として採用される物質は様々に存在しますが、当社で取り扱っている冷凍機は、フロンを冷媒として採用するターボ冷凍機やスクリュー冷凍機、水を冷媒として採用する吸収冷凍機・吸収冷温水機の3つの種類に大別できます。

冷凍機の種類によっては冷媒サイクルの構成は異なりますが、蒸発器の内部で効率よく周囲の熱源の熱を奪うこと、凝縮器の内部で周囲の熱源に熱を捨てて効率よく液体に戻ることが冷凍機の基本的な性能に影響してきます。

作った"冷たい熱"を移動するには?

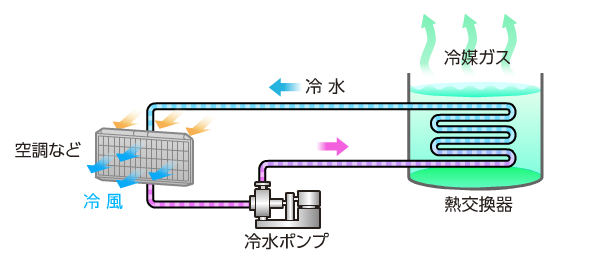

蒸発器では冷媒が蒸発する際に周囲の熱源の熱を奪う必要があるので、連続して冷媒が蒸発するには、周囲の熱源に奪われた分の熱を連続して補充しなければなりません。

このような連続して熱の受け渡しを行うために大変都合よい優れた性質をもつのが"水"です。水はポンプのような動力があれば金属性の細い管(チューブ)を自在に流れる性質にも優れ、またそれ自身0℃~100℃という幅広い温度で液体としての性質を維持してくれます。このような性質を利用して、蒸発器内に連続して熱を伝えるため、銅製の伝熱チューブを多数配置し、そのチューブ内をポンプ等の動力を使って通水します。

蒸発器に配置した銅チューブ内を通過している水は、銅チューブを介して蒸発器内の冷媒に熱を伝え、冷媒は蒸発して冷媒ガスへ相転移します。その蒸発潜熱により銅チューブ内の水は熱を奪われ温度が低くなってチューブ外に流出することになります。

こうして水は蒸発器に流入してきたときの温度より低い温度に連続的に変化することになります。

蒸発器を出た水はその冷たい状態を空調などの用途に利用し、再び温度が高くなった水として蒸発器を循環させることで連続して冷たい水を作り出すことができるわけです。蒸発器を循環する水を「冷水」と呼んでいます。

蒸発器や凝縮器のように一方の媒体から他方の媒体を熱を受け渡す構造の容器を「熱交換器」と呼びます。冷凍機にとっては熱交換器の存在が切っても切り離せない重要な構成品です。

蒸発した冷媒はどうなるの?

蒸発器で冷媒が蒸発すると、そのままでは冷媒が干上がってしまいますので、ちょうど雲と雨の関係のように、冷媒蒸気を再び液体の冷媒に戻す作用が冷凍機にも必要です。

この作用を実現しているのが圧縮機と凝縮器です。フロン冷媒の優れた性質の一つに蒸発しやすい性質がありますが、その逆に凝縮しやすいという性質も併せ持っています。

気体のフロンを凝縮させるためには、圧力をかけて"冷やし"てあげる必要がありますが、その冷やす温度は圧力を高くする事によって、より高い温度でも凝縮してくれる優れた性質があります。

圧縮機によって圧力を高めた気体の冷媒(冷媒ガス)は凝縮器に押し込められます。

凝縮器は先に説明した蒸発器と同様に銅チューブ内に水を通水し、加圧された冷媒ガスから熱を奪います。このときの水は流入したときより冷媒ガスの熱を奪って流出することになりますので、温度が高くなることになります。凝縮器を循環する水を「冷却水」と呼んでいます。

つまり、蒸発器から連続して発生してくる冷媒蒸気を連続して圧縮機で凝縮器に送り込み、さらに凝縮器内では加圧された冷媒蒸気から熱を奪い続けることによって押し込められた冷媒蒸気を連続して液体の冷媒に戻すことが可能なわけです。

凝縮器で液体に戻った冷媒は、圧力が高い状態ですので、減圧室という部位を経由して、再び蒸発器に戻って蒸発をはじめます。

このように、冷媒は冷凍機の内部で蒸発と凝縮を繰り返すことになりますので、正常な状態の冷凍機であれば、内部の冷媒が機器の外に大量(※)に流出することはありません。

※機内に蓄積する不凝縮ガス成分を機外に放出する機能が働く際には微量の冷媒が機外に漏出します。

まとめ

常に一定の温度で流入させることが期待できる冷却水源(例えば河川水や海水等)がある場合はその必要はありませんが、一般的には冷却水は循環使用しますので、凝縮器で冷媒ガスと熱を交換して暖かくなった冷却水は、そのまま循環すると温度が高くなって"お湯"になってしまいます。

温度が高い状態では効率のよい冷媒サイクルを連続的に維持できませんので「冷却塔」という装置で冷却水の温度を下げながら循環使用します。

冷却塔の原理も先に説明した打ち水と同様で、冷却水を外気中(空気)と効率よく接触させることにより、冷却水自身が蒸発し、その際に蒸発潜熱により周囲の水から熱を奪って冷却水の温度が下がる仕組みになっています。